ブランドとは何か? 〜その方法と実践について〜

- 2020/09/22 7:00:11

さて、今回から筆者のブログは「ブランドとは何か?」を題材にその方法と実践を探っていきます!

少しでもこの情報が皆様のお役に立てると幸いです。

コロナの影響で様々な業態業種が再編、変革を求められていると思います。

このブログがリブランディングの際の一助になれば幸いです。

公開日:2020/9/22

最終更新日:2022/1/17

目次

- はじめに

- 01. ブランドの誕生

- 02. ブランドとはなにか?その概要を定義する

- 03. 資産としてのブランド

- 04. ブランドの歴史

- 05. ブランドを守る

- 06. ブランドの種類

- 07. ブランドの仕組み

- 08. ブランド連想

- 09. ブランド要素

- 10. ブランド要素の設計

- 11. ブランドの重要性

- 12. ブランドバリュー

- 13. ブランド構築のSTEP

- 14. ブランド構築の目的

- 15. ブランディングの背景

- 16. ブランディングの目的

- 17. STPについて(NEW!)

- 18. 3C分析(NEW!)

- 19. セグメンテーションとターゲティング(NEW!)

- 20. ペルソナ(NEW!)

はじめに

コロナの影響によりあらゆる領域で事業の再編や新たなサービスの軸作りなどが起こっており、

「ブランドの再定義」も求められています。

このブログではブランドの成り立ちからブランドの構築まで、実践的にも活用できる網羅的な内容を

目指します。

それでは始めていきます!

皆さんはブランドと聞くと、何をイメージされますか?

ロゴ?パッケージデザイン?音楽?キャッチコピー?

もっと広義に捉えて、組織デザインや企業ビジョンの様なものまで、

実に様々なものを想像されるかも知れません。

そのどれもがブランディングの一要素と言えます。

このブログではブランドの成り立ちから、その方法と実践まで幅広く解説していきます!

ブランド構築のプロセスが分かれば、奥深いブランドの世界の片鱗が垣間見えます。

この記事があなたのお店のブランド構築の一助になれば幸いです!

1. ブランドの誕生

大量生産、大量消費の時代はモノを作れば売れる時代でした。モノが行き渡るようになり、生活者がモノを選択できる時代になると「マーケティング」という概念が生まれました。

マーケティングの概念は有名なものとして以下の3つがあげられます。

1. アメリカマーケティング協会の定義

マーケティングとは、顧客、依頼人、パートナー、社会全体にとって価値のある提供物を創造・伝達・配達・交換するための活動であり、一連の制度、そしてプロセスである。

2. ピーター・ドラッカーの定義

マーケティングの目的はセリング(単純販売活動)をなくすことである。

3. フィリップ・コトラーの定義

マーケティングとは社会活動のプロセスである。その中で個人やグループは、価値ある製品やサービスを作り出し、提供し、他社と自由に交換することによって、必要なものや欲するものを手に入れる。

マーケティングは顧客や見込み客に自社製品、自社サービスの有用性を伝えるために、競合との差別化ポイントを明確にし、ニーズ等を分析しながらいかに自社製品が競合他社より優れているかを競う活動ともいえます。

しかし、さらに時代が進み情報化社会が到来すると、競争の激化が進み、画期的な商品も短期間でコモディティ化する、「差別化」そのものが難しい時代になりました。機能的な差別化要素がない場合に

生活者は何を購買の意思決定要因にしているのでしょうか?

ここで登場するのが「ブランド」というキーワードです。

そして生活者の購買決定に結びつくニーズや心象の体系とそれらを作り上げるための経営活動全般を

「ブランディング」と呼びます。

黙っていてもモノが売れる時代から生活者の選択の幅が広がる中で売れ続ける仕組みを構築していかなければいけない時代に、ブランディングはとても重要なものになっていきます。

本ブログではこのブランドという概念を様々なマーケティング要素と絡めながら1から構築する

ステップをご紹介していきます。

2. ブランドとはなにか?その概要を定義する

この項では本ブログにおけるブランドの定義を定めていきたいと思います。

ブランドの定義に関しては、非常に多くの見解や考え方、捉え方、フレームワークなどがあり、

様々な書籍も出版されています。

ここではアメリカ・マーケティング協会によるブランドの定義とブランド・バリュー協会によるブランドの定義をご紹介します。

アメリカ・マーケティング協会によるブランドの定義

ブランドとは「ある売り手、あるいは売り手の集団の製品およびサービスを識別し、競合他社の製品およびサービスと差別化することを意図した名称、言葉、サイン、シンボル、デザイン、あるいはその組み合わせ」

ブランド・バリュー協会によるブランドの定義

ブランドとは生活者の視点から見たときに、ある特定の商品、サービスとして識別され想起を起こす現象である。

この概念以外にも実に様々なブランド定義がありますが、筆者はブランド・バリュー協会のブランド・クリエイターでもある為、本ブログにおいてのブランド定義はこちらの概念をより強く踏襲し、ご説明していきます。

商品・サービス(プロモーション含む)と接するあらゆる機会を経て、生活者の心の中に立ち上がるものが、その商品・サービスのブランド・イメージ(Brand Imaeg)です。

ある生活者が何らかの購買ニーズを抱いたときに真っ先に想起される商品・サービスはその生活者に対してブランドを確立していると言えます。

このように購買ニーズが発生したときに特定の商品やサービスを連想させ購買決定に影響を及ぼす力を持つものがブランドであり、生活者の購買行動に影響を及ぼすことを意図してブランド構築を行うことをブランド戦略と言います。

また、そのブランドの価値を高める活動を継続して行うことを特にブランド・バリュー戦略と呼びます。

企業側からみた「ブランド」とは、製品・サービスそのものであり、またその製品・サービスを競合製品と識別、差別化を意図した要素の集まりのことです。同じブランドであっても企業側からみたブランドイメージと生活者からみたブランドイメージがずれてしまっていては、意図的なブランドの構築ができているとは言えません。

ブランド・マネージャーは、自社のブランドを顧客にどのように捉えて欲しいのか、ブランド・アイデンティティ(Brand Identity)を明確にし、そのプロセスを設計・管理する必要があります。

ブランドは競合他社の製品・サービスと識別し差別化するために使用されます。

この「識別」と「差別化」の違いは重要です。

企業側にとっては「識別」だけではなく「差別化」が可能になってはじめてブランドとしての意味を持つからです。

この目的のために製品・サービスに(物理的なものだけでなく)付与される名称やデザインなどのあらゆる要素を「ブランド要素(Brand Element)」と呼びます。

「識別」は単に区別ができるということですが、「差別化」というのは「他の競合他社の製品・サービスと明らかに違う優位性・唯一性」が存在するということで、この違いにより生活者の購買決定を左右する力を持つという事です。この時、生活者の購買決定を左右する力を持たないのであれば、それは正しい意味での優位性・唯一性ではありません。差別化の手法は「ブランド確立」以外にも「機能・品質の差別化」や「高付加価値のサービス」など様々ですが、差別化に失敗した場合は価格競争に巻き込まれる危険性が高まります。差別化が難しい日用品などのコモディティアイテムの場合はブランドを確立することで差別化を図ることができます。

3. 資産としてのブランド

下図は「ブランドエクイティ戦略」デービッド・A. アーカー (著)から抜粋したものです。

4. ブランドの歴史

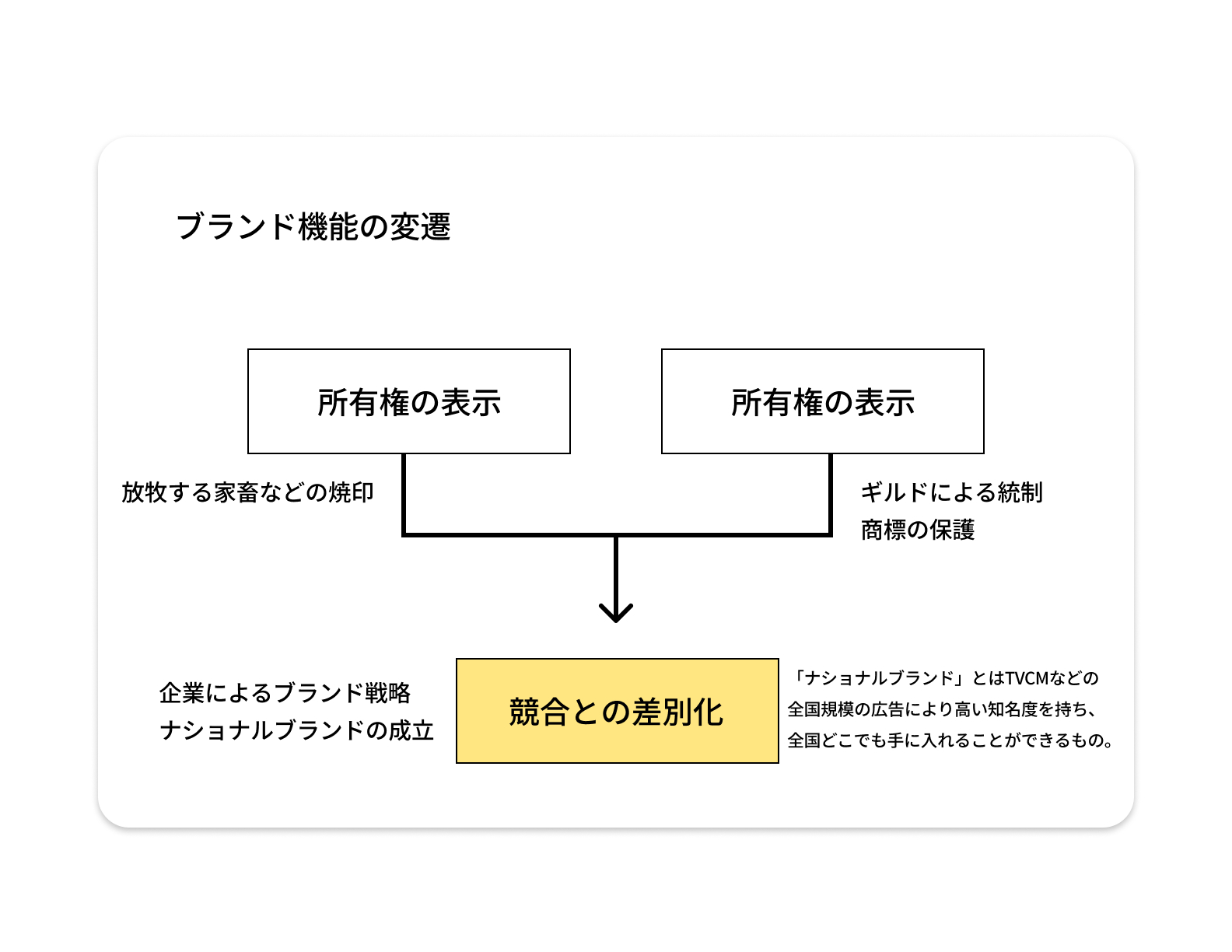

そもそもブランドという概念はどこから来たのでしょうか?

これは放牧している家畜が他人の所有物と紛れてしまわないように、自らの所有物であることを示す「焼印」を押す風習から来たものと一般的には言われています。

英語の「brand」にはこの「焼印」という意味があり、「焼印をつける」ことを意味する「brandr」という古ノルド語から派生したものだと言われています。また、中世ヨーロッパのギルド社会では生産者を識別し、信用のための出所表示としての商標を義務付けていました。このようにブランドとは古来より、生産者が他の生産者の製品と区別するための手段であったことが伺い知れます。

しかし、焼印は単に自分の所有物であることを示し、また中世の商標は生産者を識別する機能だけを有していることに限定されると、これはこんにちで言われている「ブランド」とは別のものであります。

こんにちの「ブランド」とは単に所有権の主張や生産者の識別のためのものではなく、競合との差別化を図り生活者の購買決定に影響を与えることを意図するものとして存在しています。

現代では、生産構造、流通の発展により生活者の購買選択権は飛躍的に拡大しましたが、同時に生活者が購買決定のさいに利用できる情報が飛躍的に増大したわけではなく、購買決定は却って難しくなりました。そのため、生活者はブランドが信頼できるものかどうかで購買決定する傾向が強まり、ブランドの認知という面では地方の中小メーカーは大手メーカーのブランド訴求力に太刀打ちできず、淘汰される傾向にもあります。

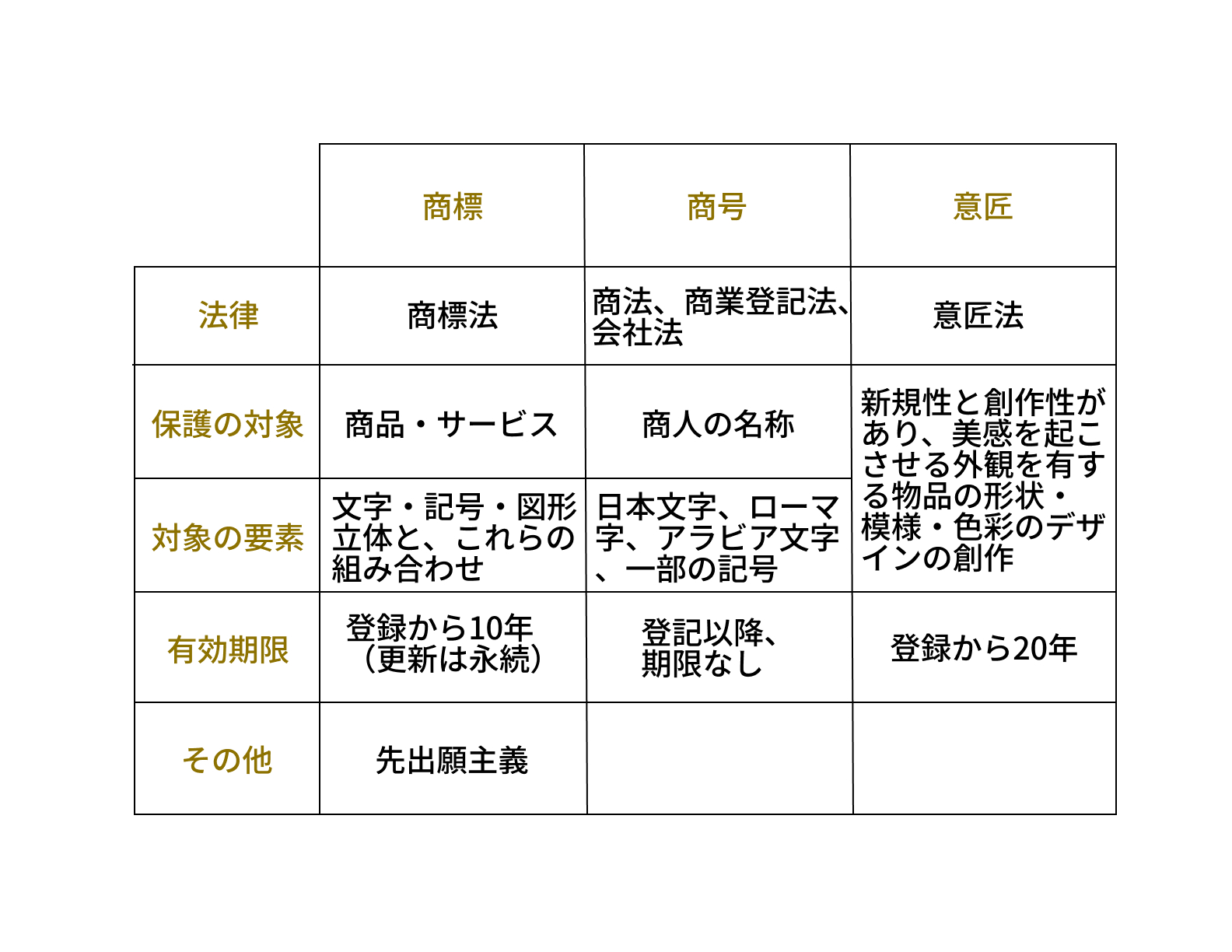

5. ブランドを守る

ブランド要素の多くは法律で保護の対象となります。ブランドを管理するためには、自社のブランド要素が他社によって不正に利用されていないかどうか、常に監視する必要があります。その方法をみていきましょう。

商標:商標登録することによって効力を発揮します。自社の商品・サービスと他社のそれとを識別するための標識。

商号:会社の名称。同一営業所で同一の営業については複数の商号を持つことはできません。類似商号の規制は現在廃止されていて、不正競争防止法を適用します。

意匠:デザインのこと。意匠登録することで効力を発揮します。

一般的に商標を明記する際に使用される記号には、™️(trade mark)、®︎(registered trademark)などがありますが、日本の法律で定められているのは「登録商標」という表記のみであり、「™️」「®︎」などは慣習として使用されています。施行規則第17条によれば「登録商標」と表示するよう務めなければならないと定められていますが、表示しなくても罰則はありません。権利が取得されていない名称に®︎の表示を付すと虚偽表示(第74条)とされる恐れがあります。

企業間の公正な競争な実施を確保するため不正競争防止法が定められています。代表的な不正競争行為の類型として次のようなものが挙げられる。

・周知表示混同惹起行為

・著名表示冒用行為

・商品携帯模倣行為

・原産地等誤認惹起行為

・代理人等商標無断使用行為

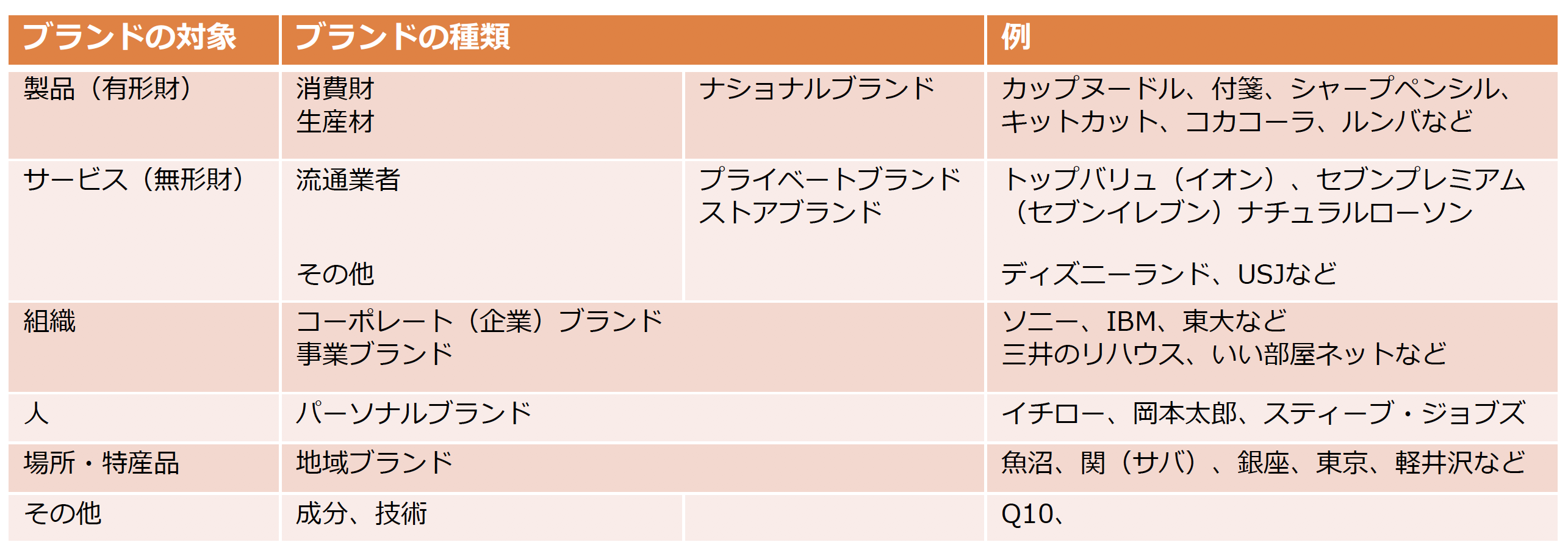

6. ブランドの種類

一般的に「ブランド」と言われると、商品やサービスとしての「ブランド」をイメージする事が多いかも知れませんが、ブランドの対象範囲は実に多く、商品、サービス以外にも組織、人、場所や特産品などもブランドの種類として位置づけられます。

ブランド戦略とは、上図のような様々なブランド領域において、競合する他製品と差別化するためにブランド要素を管理し、一貫したブランドイメージを構築し、それを維持していく活動全般の事を指します。

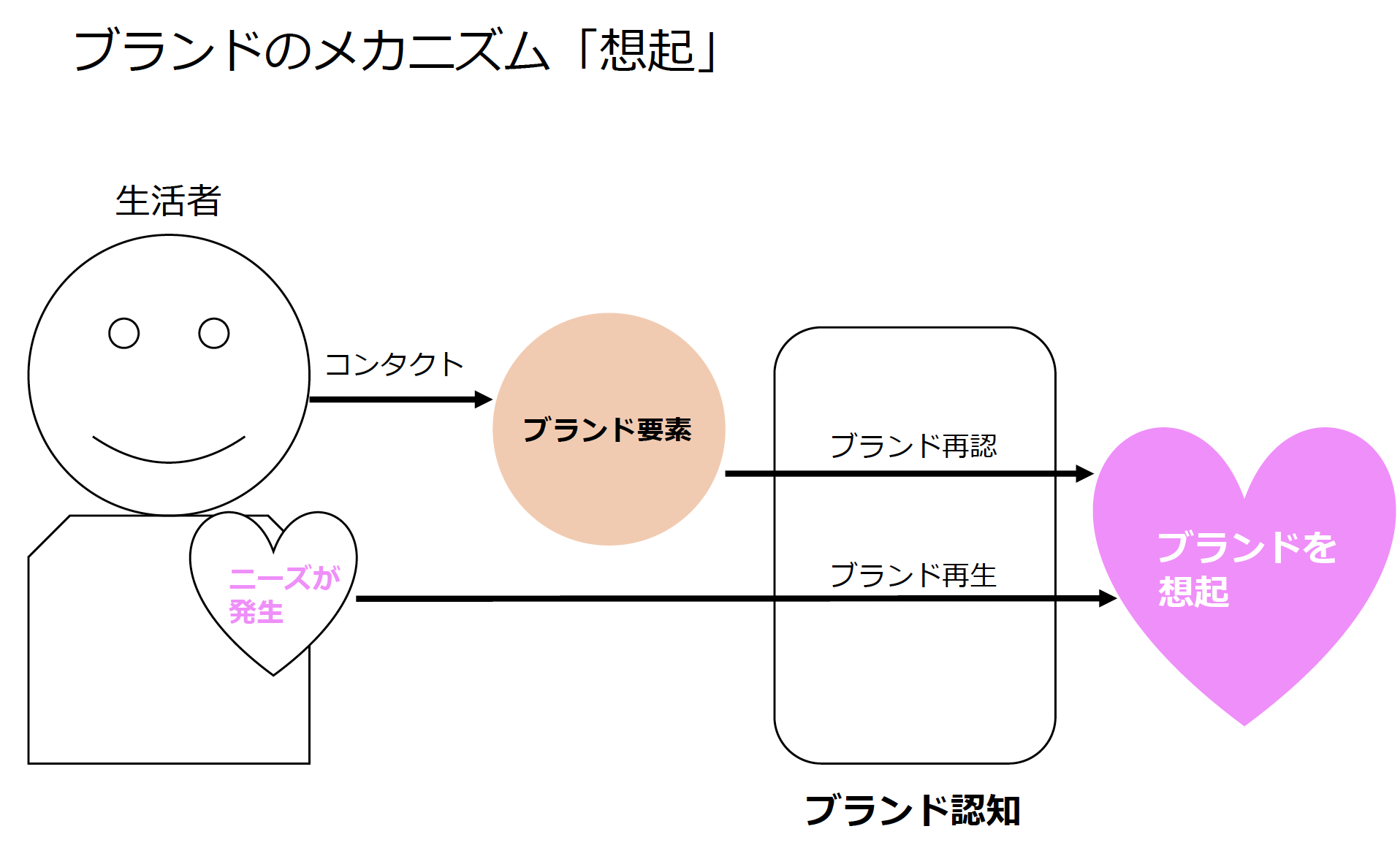

7. ブランドの仕組み

続いてブランドの仕組みについて見ていきましょう。下図を見ながらご説明いたします。

ブランドイメージとブランド認知

生活者はブランドをどのように認知し、記憶し、想起するのでしょうか?

ブランドを想起するプロセスは概ね以下の2通りで説明される事が多いです。

ブランド再認:ブランド要素に接したさいにブランドを思い出すこと。

※ブランド要素とはブランドネーム、ロゴマーク、キャッチコピー、キャラクター、色などを指す

ブランド再生:ニーズが発生したさいに、ブランドを思い起こすこと。

※ニーズが発生したさい、そのニーズから様々な連想が想起される

どちらのプロセスを経るにしても、その前提として生活者がブランドに対する知識を持っていることが必須となります。

ブランド再認の場合

ブランド要素に触れたときにブランドを想起するには、ブランドに対する認知がすでにあり、それと接した際にブランド要素を認識している必要があります。

ブランド再生の場合

生活者の心の中でニーズが発生したときにブランドを思い出すには、ニーズが生まれたときにそのブランドを連想する必要があります。

つまり、生活者の心象においてニーズとブランド(この場合は、ブランドに結びついているイメージ群:ブランドイメージ)が連結している必要があるのです。

例をあげますと、お店に行き、あなたはスニッカーズを手に取りました。そこで「お腹が空いたらスニッカーズ!」というキャッチフレーズやジングルを思い浮かべます。これがブランドの再認です。

また、夜残業をしている時に「お腹が空いたな。。何か食べたいな」というニーズが発生したとします。

その時コンビニに行き、スニッカーズを購入したとします。お腹が空いた、というニーズに対して、

「お腹が空いたらスニッカーズ!」というブランド要素を連想し、購入に至りました。

これがブランドの再生です。

また、上図を踏まえたブランドの設計においての留意点を下記に記します。

・どのようなブランドイメージを持たせたいのか=ブランドアイデンティティ

・生活者がそのブランドからどのような連想をするのか=ブランド連想

・期待されるニーズとどのように連結できるか

・連想するイメージ群からニーズとブランドを結ぶ、キーとなる概念は何か?

・競合製品はどのようなブランドイメージを持つか?

こちらは別途詳しく解説していきます。今はざっくり見ていただくだけで大丈夫です!

ブランド認知のプロセス

ブランドのターゲットとなる生活者がブランドを想起するとき、そのブランドは「認知」されていると言えます。

「ブランドを認知する」という状態はブランド再認とブランド再生で成り立つ事を見てきました。

ブランド再認を起こすには、ブランド体験を反復させることが必要で、ブランド再生を向上させるには製品、サービスカテゴリーなどが記憶内の連想で結びついている必要があります。

それらの連想は生活者に「ニーズ」が発生した時、「購買・消費」プロセスの軸からずれてはなりません。

ニーズからブランド再生まで、生活者の頭の中に描かれるブランド連想の集まりを「ブランド・イメージ」と呼びます。

ブランドマネージャーなど、ブランドを創っていくものたちにとって、生活者に意図した通りのブランドイメージ(ブランドアイデンティティとその生活者の個人的な体験や価値観が連想で結びついた状態)を持ってもらうためにコントロールできるのは、ブランド要素とブランド体験だけです。

8. ブランド連想

ブランドを設計する上で重要なのは、ブランドとニーズの間に強い連想を生み出すことにあります。

例えば、「年を取ったら住みたい街」「喉が渇いた」「ストレスを解消したい」といった

ニーズが発生した時、皆様は何を連想されますでしょうか?

この時に連想されるサービス、商品、ブランドなどがそのブランドに対して

ポジティブな感情を持っており、かつ他のブランドと差別化されている状態

だと言えます。

それでは連想を強めるにはどうすれば良いのでしょうか?

一般にブランド連想の強さを作り出す要素として、次のようなものが挙げられます。

・直接的なブランド体験

・ブランド情報の一貫性

・生活者にとって関心のある情報(重要な情報ほど記憶されやすい)

・接触回数

ちなみに購買決定に至る要因のうちで、影響力が大きいものから順に並べると下記の様になります。

1. 過去の経験

2. 口コミや非商業的な情報

3. 広告

上述したことを強く意識してブランドやブランド体験を設計することで

生活者のニーズが発生した時、思い出してもらえる連想の強化に繋がります。

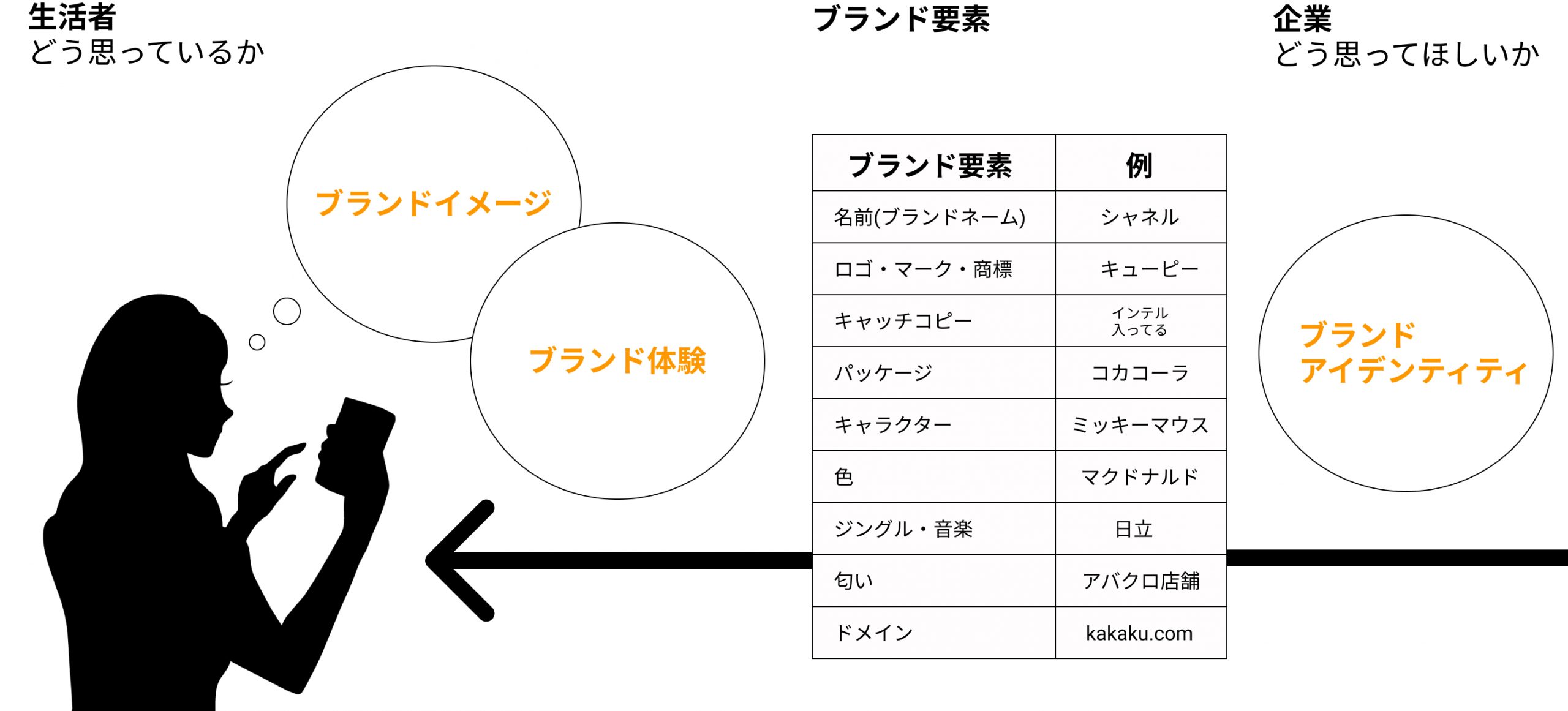

9. ブランド要素

「ブランド」という言葉を聞いて、一般的に連想されるのはブランドロゴですが、ロゴはブランドそのものではなく、ブランド要素の一つです。

ブランドとブランド要素はよく混同するので、意識的に分けて捉える必要があります。

目立つブランド要素を排除することで差別化する「ノンブランド戦略」もブランド戦略のひとつと言えます。

それではこれより9つのブランド要素を紹介していきます。

1. 名前(ブランドネーム)

2. ロゴマーク、商標

3. キャッチコピー

4. パッケージ

5. キャラクター

6. 色

7. ジングル、音楽

8. 匂い

9. ドメイン

ブランドを設計する上で大切なのが上記のブランド要素を複合的に組み合わせて、

一貫性を持った設計をすることにあります。

ブランドとは、キャッチコピーやロゴマーク、あるいはブランド名そのものではなく、その商品が提供する価値、様々なブランドを構成する要素(ブランド要素)やブランドとの接触体験が複合的に結びついて、生活者の心のなかで作り上げられる「心象」の事を言います。

ブランド要素の主な機能は「他の商品と区別する手段」であり、ロゴやキャッチコピーなど様々な要素がありますが、重要なのはそれらの要素が一貫したブランドイメージを与えることができるように設計・管理することです。

また、ブランド要素以外にも顧客が体験するブランド体験、ブランドとのコンタクトの集積なども

ブランドマネージメントを考える上で欠かせない要素の一つと言えます。

上図は生活者と企業を結ぶブランド要素の関連図になります。

企業側が生活者に思って欲しいブランドアイデンティティをブランド要素を通して設計し、

ニーズが起きた時、生活者がそのブランド要素の過去のイメージや体験を想起し、購買、利用に通じることがブランド設計が成功したパターンと言えます。

10. ブランド要素の設計

ブランド要素を設計する際は以下の点に注意します。

記憶可能であること

意味が豊富であること(性質やブランド固有の属性、ベネフィット、パーソナリティなど)

長期的に適用可能で柔軟であること

法律で保護が可能であること

また、国際的なブランドを構築する際には以下の点にも留意します。

移転可能であること(他の国、文化圏でも通用する。他の製品に転用可能)

これらを意識してブランド要素をデザインすることで、強く、しなやかなブランドを

構築することができます。

11. ブランドの重要性

次にブランドの重要性についてみていきたいと思います。

ブランドがなぜ利用者、生活者にとって必要なのか?企業にとって必要なのか?

分かっている様でふわっとしている概念を言語化してみます。

ここまでの説明で触れてきたように

ブランドは生活者の心の中で製品・サービスがどのような位置を占めるのかに影響し、ひいては生活者の購買行動の意思決定において重要な役割を果たす

ということが分かってきたと思います。

それではブランドを意識することで生活者にとってはどのような利益があるのでしょうか?

生活者のメリット① 探索コストの低減

ブランドの最も基本的な機能は「競合との識別」です。生活者はブランドについてすでに知っていることから、知らないことを仮定して合理的な期待を抱くことができます。

生活者はブランドを認識する事で目当ての商品を素早く探すことができようになります。

この信頼関係が成立するには、前提としてブランドが保証している品質(ブランドプロミス)が達成されていることが必要です。

生活者のメリット② リスク回避

そもそもその「目当ての商品」を決定する際に、すでに信頼がおけると分かっているブランドの商品を選択する事で、購入以前に品質や手に入れることができる価値についてある程度の保証が得られます。

生活者はブランドを利用することで様々なリスクを低減することができます。

購買行動における生活者のリスク

・機能的リスク:購入した商品が期待した機能を果たさない。

・身体的リスク:購入した商品が使用者や周囲の人々の健康や身体に危害を加える。

・金銭的リスク:購入した商品の提供する価値が支払った価格に見合わない。

・社会的リスク:購入した商品が社会的な迷惑をもたらす。

・心理的リスク:購入した商品が使用者の精神・心理に悪影響を及ぼす。

・時間的リスク:選択の失敗等により他商品を探索するという機会費用が発生する。

生活者のメリット③ 価値の獲得

ブランドから生活者が手にする価値には、製品の基本的な機能である物理的・機能的価値(製品・サービスそのものが持つ価値)、広告・デザインを含めた製品に付加されている情報やコスト、利便性など製品以外の価値である情緒的・感覚的価値があり、ブランドの果たすべき価値が働いている時、ブランドを手に取った生活者はその価値を得たり、体験することができます。

生活者のメリット④ 自己イメージの投影

生活者はブランドを購入・使用することで自分自身にブランドのキャラクターを重ね合わせることができます。

生活者がブランドイメージを自己に投影することは、周辺価値あるいは情緒的価値と言えます。

ダニエル・ブーアスティンによれば、ブランドは

「サービス組織が果たしていた機能を果たす、すなわち、人々が自分は誰であるかを定義し、その定義を他者に伝達するのを助ける」とあります。

言い換えれば、ブランドは生活者が自分の所属する準拠集団を決定・宣言する役割を果たします。

ブランドがこの役割を果たすためにはブランド自身のキャラクー、ブランド・パーソナリティが明確で競合と差別化できている必要があります。

ここまでは生活者にとってのブランドの重要性をみてきました。

次は企業にとってのブランドの重要性をみていきたいと思います。

企業にとってのメリットは強いブランドを構築することに成功すれば、

マーケティングの効率が飛躍的に向上することになり、

さらにブランド要素の多くは法的に保護される対象になるため、参入障壁を築くことが可能になります。

また、ブランドは資産として評価され売買の対象にもなり得ます。

企業のメリット① 識別

ブランドは製品の取り扱いと追跡調査を容易にします。

企業のメリット② 他社製品との差別化

製品に固有の連想と意味付けをすることで、

他社製品と機能・品質以外の部分において差別化することができます。

ブランドの差別化が成功すれば満足した顧客が

再購買するのが容易になり、需要予測の精度がアップします。

企業のメリット③ 付加価値を高める

差別化に成功し、ブランドを付加価値とすることができれば、

プレミアム価格(利益の幅が大きい)での販売が

可能になります。

企業のメリット④ 法的保護を受けられる

ブランド認定がされると各種の保護が受けられます。

・ブランド名:商標権

・製造プロセス:特許権

・パケージデザイン:意匠権

・プロモーションのコンテンツ:著作権

などなど

生活者、企業、双方に様々なメリットのあるブランドを

構築していけるといいですね!

12. ブランド・バリュー

ブランドバリューとは単にそのブランドが生み出す売上だけを意味するものではありません。

継続的にマインドシェアを高めるために活動をし続けた結果としてブランド価値が高まることが目的です。結果として売上などに継続して寄与するものとなります。

詳細を見ていきます。

ブランド・バリューとは(Brand Value)とは

ブランドが打ち出す価値のことであり、生活者のみならず、企業のすべてのステークホルダー(従業員、取引先、生活者、社会などそのブランドに関わるすべての人)に影響を及ぼします。

この価値を高めることがブランド戦略の目的となります。

価値が高まるとステークホルダーのブランド・ロイヤルティ(Brand Loyalty)を高めることにもつながり、

結果ブランドの持続可能性を高めることにつながります。

末長く記憶され、愛用され続けるためにとても重要な要素になります。

ブランドバリューの評価

ブランド・バリューが重要なことは理解できたところで、それではこのブランド・バリューはどのように評価されるのでしょうか? 何をもってブランド・バリューが活きていると知ることができるのでしょうか?

大切なのは指標を設定することです。

どの指標に重みを置くかは各企業の理念や経営判断によりますが例として下記の様なものがあります。

・売上

・売上数

・来店頻度

・顧客のライフタイムバリュー

・SNSなどによるクチコミ、拡散頻度

・従業員満足度

・従業員在籍年数

・継続的な取引

・社会的インパクト(ニュースになる等)

どの指標を設定するにしても継続性が重要なので、同じ条件で指標を調査し続けることが大事です。

13.ブランド構築のステップ

今まで、ブランドの成り立ち、その重要性、様々なブランド要素などについて説明してきました。

ここからはより具体的に、そして実践的にブランドを構築するステップを見ていきます。

ここであげるステップはブランドを構築する様々な手法の一つです。

これ以外にもたくさんのアプローチでブランドを構築する手段はあります。

あくまで一つの例として参考にしてもらえたらと思います。

ブランドはとても抽象度の高い領域にありますので、それを具体的な内容に昇華するには、

手順があると形にしやすいです。

このステップも順番に言語化していくことによって、自社のブランドを俯瞰して

ブレない軸を構築することにつながります。

それではまずは構築ステップの全体像を順番に見ていきましょう。

1. ブランディングの目的(事業の目的、顧客行動観察調査)

2. 3C分析

3. セグメンテーション(市場規模調査)

4. ターゲティング(顧客層調査)

5. ペルソナ化(顧客具体化)

6. ポジショニング(ブランド連想調査)

7. BI(ブランドアイデンティティ)の作成

8. ブランディングの目標策定(戦術レベルでの目標作成)

9. ブランド要素の設計(ブランド要素構築)

10. ブランド体験の設計(ブランド体験シナリオ)

11. ブランドストーリー(ペルソナのブランド体験の動画化)

12. ブランディング計画の作成(計画実行と実施管理)

ブランド構築において一連のステップは事業全体を俯瞰し個々の活動がブレないようにするための

フレームワークの一つと捉えることができます。

そのため、自社で展開する事業戦略やマーケティング戦略などと矛盾することなく、

それらの上流に構築するというイメージを持つことが大事です。

構築ステップの間においては様々なドキュメントを作成することになりますがブランド構築の視点から見て、

以下のドキュメントは特に重要と言えます。

ガイドライン

ブランド要素の使用規約を記したもの。統一感のある一貫性をもつブランドにするために必要。

ブランドステートメント

そのブランドの価値観、思想、ミッションなどを関係者全員で共有するために必要。

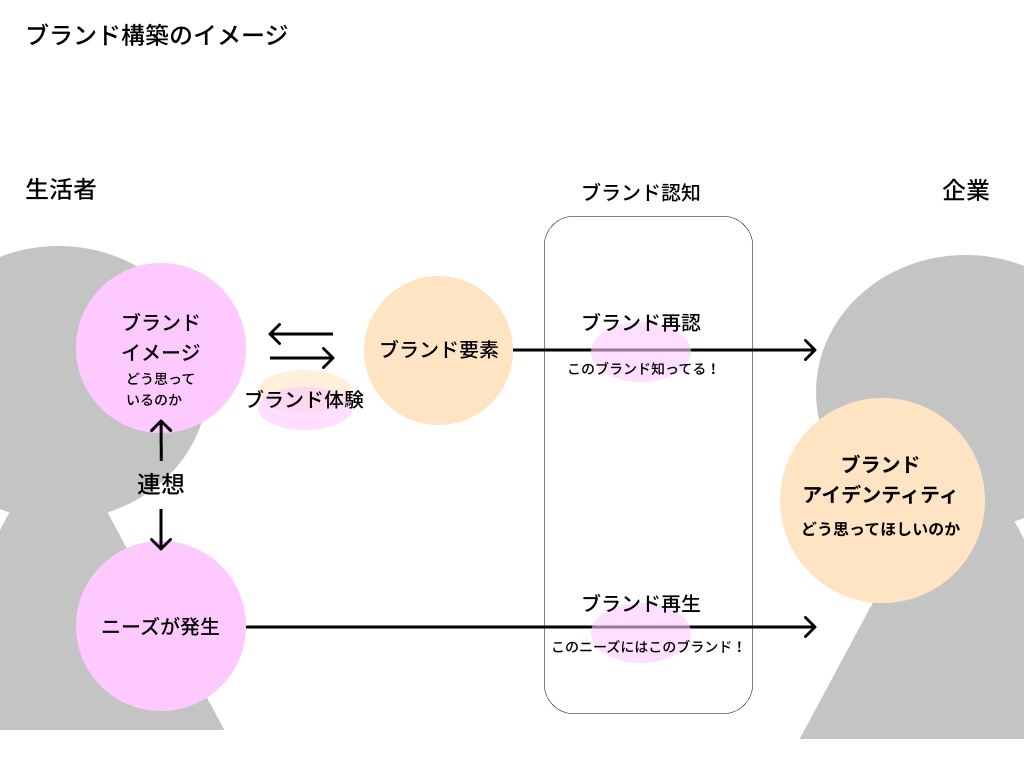

各ステップの詳細を説明する前に、もう一度ブランド構築のイメージをおさらいしてみましょう。

下図をご覧ください。

生活者がまずブランドに対してどういうイメージを持っているか、企業側がブランドアイデンティティをベースに発する数々のブランド要素を通じて、それに触れた生活者が様々なブランドを体験します。そして、そのブランド体験が生活者にとって有益であればあるほど、ニーズが発生した時にまたそのブランドを購入しようというブランド再生につながる確率が高まります。

これが一連のブランドアルゴリズムです。

14. ブランド構築の目的

勘の良いみなさんならお気づきかと思うのですが、ステップを通してブランドを構築する目的は、上述した「ブランド再生」を起こす状況、仕掛けを導入し、ブランドとして持続可能な事業となることです。

ブランド構築の際に企業側が制御可能、つまりコントロールできるものは、上図で言う所の「ブランドアイデンティティ」と「ブランド要素」だけです。それらを適切に設計することが重要で、ブランド構築のステップはその設計を助けるツールになります。

ブランドアイデンティティの設定

「ブランドアイデンティティ」と「ブランド要素」はとても大切なので少し説明を加えておきます。

まずブランドアイデンティティですが、設計するに当たり以下を問うことで深めていきます。

- 顧客は誰か?

- 商品/サービスは何か?(差別化できるポイントはなにか?)

- 顧客のどんなニーズからブランド再生を起こしたいのか?

- 顧客の心の中で、どのようなポジションを確保したいのか?

ブランドアイデンティティとはブランドにどのようなブランドイメージを持たせたいか、つまり顧客にどのようなブランド連想を抱いてほしいのかを意味します。顧客はブランド要素に接した時、何らかのイメージを連想します(ブランド連想)。その連想の体系全体がブランドイメージであり、ブランドアイデンティティは、どのようなブランドイメージを訴求するかを端的に表現したものとなります。

そこには「ブランドの優位性」や「唯一性」、そして顧客が受け取る「価値」が含まれている必要があります。

ブランド要素の設計

ブランドアイデンティティを作成したら、その後に作成するブランド要素はこのブランドアイデンティティと一貫したものでなければなりません。顧客はどのようなブランド体験をするのか?ブランド要素はどうあるべきか?

また、ブランド構築のステップにおいては様々なマーケティングツールを利用することになりますが、それらにも

ブランド要素を含める必要があります。

唯一の「ブランドアイデンティティ」と「ブランド要素」が設計されたら、

どうやってブランドバリューを増大させるのか?

どうしたらブランド要素、ブランド体験をブラッシュアップできるのか?

といったPDCAのサイクル活動も重要です。

15. ブランディングの背景

ブランディングの構築をする上でまずブランディングの背景をもう一度振り返りたいと思います。

本ブログの冒頭でも触れましたが物を作れば売れる時代、大量消費の時代から物が一定量行き渡るとただ作るだけでは売ることが難しくなり、競合との差別化や自社のスタンスを捉え直す必要性が出てきました。

売れる仕組み作りを考える、マーケティングの誕生ですね。

さらに顧客にリピートしてもらう、継続して購入して貰うために必要な概念、ブランディングが誕生しました。マーケティングが売れる仕組み作りだとするとブランディングは売れ続ける仕組み作りであると言えます。

ブランディングは大手企業や資本力がある企業が考えるもので、自社で取り入れるのは色々な面でハードルが高い、と考える経営者もいると思います。確かに一昔前は潤沢な資金で広告に力を入れられる大手企業に優位性がありましたが、デジタル化が進んだ昨今の社会では、WebやSNSなどの進化で広告以外からも容易に企業と顧客を結びつけるタッチポイントが増えてきました。

それにより、製品やサービスに一貫性のあるブランド理念を取り入れてデジタルマーケティングも考慮したブランディングを設計することは大小関わらず、

どんな事業体でも成長を促す必要な要素となってきています。

大量生産のマスの時代から、差別化を持って売れる仕組みを作るマーケティング、

そして、私にとっての製品、サービス、という位置付けをより強固にするための売れ続ける仕組みを作るブランディング、と時代は移ろいながら今に至っています。

4つの価値

ブランドのバックボーンを考える上で大切な4つの価値があります。

それは機能性、情緒性、社会性、接続性です。

機能性とはその通りの意味でその製品、サービスが有するそもそもの物理的な機能です。

情緒性を除いても残るものです。

情緒性とは広告やデザインなどで付加される情報や利便性などです。

社会性とはブランドを通して発信する社会的意義で、サステナビリティのサービス設計を考えたり、

エシカルを仕組みに取り入れたり、世界的な取り組みのひとつであるSDG'sなど、

社会に良き前提を働きかけるもののことです。

接続性とはネットワークでつながるコミュニティがフラットになっている事を指します。WebやSNSなどのネットワークを介したソフトウェアが世の中を席巻している中で自社の製品やサービスとのタッチポイント、つながりを考えていくことが重要です。

16. ブランディングの目的

ブランディングの目的は事業やマーケティングの目的と基本共通しています。

ただ、単なる事業戦略やマーケティング戦略としての活動ではなく、ブランド構築から継続、そしてその維持まで意識的にブランディング活動をしていくことは近視眼的に直近の売上のみを目的とするのではなく、長い目で見たステークホルダー(顧客だけでなく)との関係構築も意味します。

つまりブランド戦略を自社に取り入れるならば直近の売上のみを目的としてはならず、長期的に持続可能な事業として育てようとする意識がとても大切になります。

現実的には、どのブランディングもその目的は「製品を認知させて売上を上げる」ことですが、そのプロセスは実に様々で、売上を上げるためにどのような事業戦略を取るのかをブランディングに反映する必要があります。その時短期的な視点ではなく、長期的な視点を考慮することが重要なのは先述した通りです。

事業戦略の区分をフレームワークの一つである「アンゾフの製品・市場マトリックス」(下図)を

用いて見ていきます。

①市場浸透戦略

既存の製品、既存市場で顧客層を対象に行う→リピーターの増加が狙い

②新市場開拓戦略

既存製品で新規市場を対象に行う→新しい市場を開拓する狙い

③新商品開発戦略

新規製品を既存の市場に投入する際に行う→既存市場の顧客を増やす狙い

④多角化戦略

新規製品を新規の市場に投入する際に行う→新しい製品による市場の新開拓が狙い

既存×既存

既存×新規

新規×既存

新規×新規

以上4つの区分を見てきました。

このマトリックスは実現可能性のある施作を網羅的に洗い出し、自社の事業拡大の傾向、強み弱みを確認するのに有用で自社の事業拡大を検討する際に活用できます。

またこうした戦略区分のどの部分にブランド戦略を用いるか、俯瞰して考えるのにも活用します。

17. STPについて

このブログでは事業ブランドをゼロから構築する方法と実践を解説しています。

ブランドを構築するステップに沿って、一つ一つ展開したい事業を掘り下げていくことで、

ブレないブランドの軸を見出すことができます。

そのステップにはマーケティング手法を用いてブランドを構築する流れがあります。

本項ではブランド構築ステップの一つであり、そしてマーケティング手法としても活用されるSTPとその前提となる3C分析を見ていきます。

ご存知の方も多いと思いますが、STPとは

Segmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)の3つの頭文字をとったものです。

マーケティング理論構築の大御所、フィリップ・コトラー教授によって提唱された理論の一つです。

STPの前に3C分析

実はSTPを定める前に大切な前提要素があります。

それは3C分析です。

こちらもご存知の方が多いと思うのですが、

3Cとは競合他社(Competitor)、自社(Company)、顧客(Customer)

の頭文字の3つのCをとったもので、元マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社長で

ビジネス・ブレークスルー大学学長の大前研一氏によって考案されたものです。

自社理解を深め、市場機会を作るために用います。

3C分析を使って、顧客ニーズを満たし、かつ競合他社が参入できない領域を探ります。

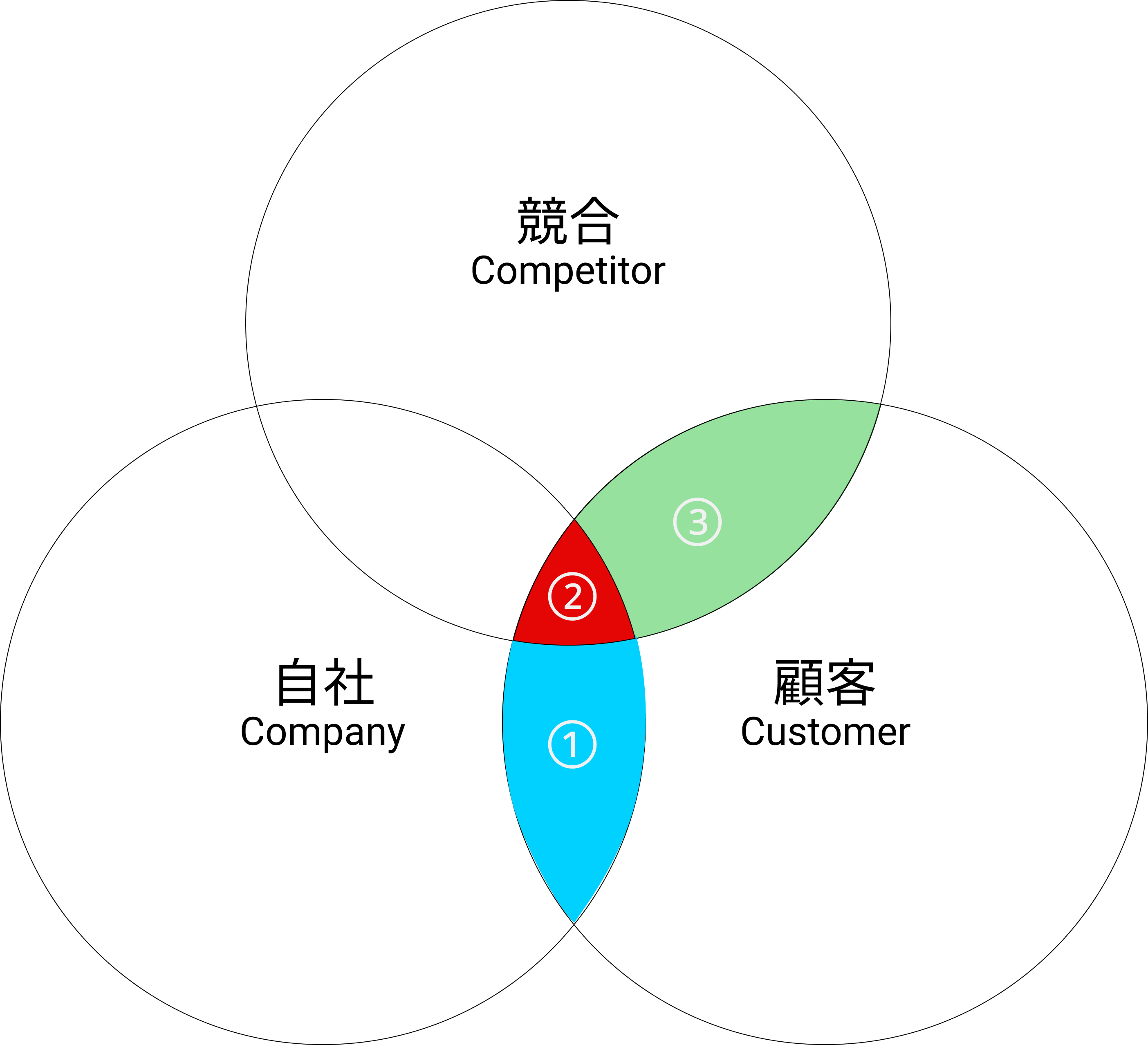

下図を見てください。

この図の①の領域(青色の部分)、

ここが自社事業で戦うべき強みと呼べる領域になります。

どの事業にも必ず戦うことのできる最良の場所があるはずです。

それを作り出していくことがブランド戦略には重要なポイントです。

18. 3C分析

3C分析の活用方法ですが、下図を見ながら説明していきます。

まず、①の青色部分ですが先ほども述べたように、

ここは競合は提供できないが自社が提供できる、かつ顧客が求めている部分になります。

自社の強みと言える領域ですね。

それぞれの事業においてこの部分を掘り当てていくことがとても重要です。

②の赤色部分は競合も自社も提供できていて顧客が求めているもの、

顧客にとってはサービスや製品利用において提供されて当たり前の領域になります。

③の緑色部分は自社は提供できないが競合が提供できる、かつ顧客が求めている領域、

競合の強みの部分を指します。

それぞれを個別に深めていくと、

①の強みの領域はさらに強みを強調して高めていくことでさらに優位性を確保することができます。

②の「当たり前に提供するもの」の領域は現状をより改善することで競合と差別化していくことができます。

③の「競合に負けている部分」は競合の真似をするか、あるいは対策が必要だということがいえます。

まず何よりも優先すべき領域は①の強みですね。

強みはさらに強く、弱みの部分は対策を講じ、強みに転嫁できる要素を探ることが大切です。

3C分析で自社理解を深めることができたら、次はSTPに繋げます。

3Cを経てSTPという流れがマーケティングとしてはスムーズで、ブランドのクオリティの確度をより上げていくことができます。

19. STPのセグメンテーションとターゲティング

3Cは自社理解を深めるために活用しました。

セグメンテーションは市場細分化を行い市場理解を深めるために行います。

セグメンテーションは下記の様に分類できます。

①人口統計(デモグラフィック)

例:性別、年齢、教育環境、家族構成、収入、職業、宗教、言語、人種など

②地理(ジオグラフィック)

例:国、地域、天候、人口密度、発展度、地形など

③心理(サイコグラフィック)

例:ライフスタイル、価値観、行動規範、政治信条、興味など

④行動(ビヘイビアラル)=製品に対する買い手の知識や態度での分類

例:購買頻度、購買数、製品に対する期待値、価格に対する考え、商品知識など

自社の事業を最も支持してくれそうな市場の層を具体的に複数イメージしていき、さらにその内容を絞り込んで

狙うべきターゲット市場(ターゲティング層)と顧客像(ペルソナ)に落とし込んでいきます。

ターゲット選定のポイントとしては、選択されたセグメントが十分な市場規模(規模と成長度)を持っていることが大切です。

また顧客像の調査も必要になります。

顧客像の調査の方法として代表的なものはインタビューなどがあります。

20. ペルソナ

セグメントを抽出し、狙うべき市場と顧客像が見えてきたら、それをターゲット属性リストとしてまとめていきます。

ペルソナ化ですね。

ペルソナとは自社事業の最大の顧客となる人物像を描くことです。

ペルソナは具体的であればあるほど良いとされます。

ペルソナを用いて顧客像を深く理解していくことでブランドの精度を高めていくことができます。

具体的には以下の様な要点をふまえてペルソナ像を組んでいきます。

・氏名

・年齢

・性別

・家族

・収入

・職業

・国

・地域

・趣味

・興味

・SNS

・価格の考え

・情報取得の方法

・好きなこと

・嫌いなこと

・不満

・不足

・不安

・やりたいけどやれていないこと

・やめたいけどやめられないこと

・口ぐせ

そしてこの要点を元に具体的にイラストや写真などで全身像を描きます。

重要なのは体格や見た目、身につけているもの、服装、持ち物、小物など全身像でペルソナを捉えていくことです。

全身像が描けたら、今度はこのペルソナ像が平日、休日にどのような過ごし方をするのか時間単位で行動を記述していきます。

これで精緻なペルソナ像が完成しました。(下図参考)

このペルソナは自社事業を最大に評価してくれる人物になります。

そしてこのペルソナがどういう接点で自社事業に気付いてくれ、利用してくれるのか、それを考えていくのがブランディングになります。

セグメンテーションで自社事業の属性を洗い出し、

ターゲティングで絞り込み、ペルソナ像を作る、

ここまで熟考することができたら次はポジショニングのフェーズに移ります。

本日はここまでとなります。

次回はSTPの最後、ポジショニングを見ていきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうござました!